这年头,连做顿米酒都得靠“高科技”了?

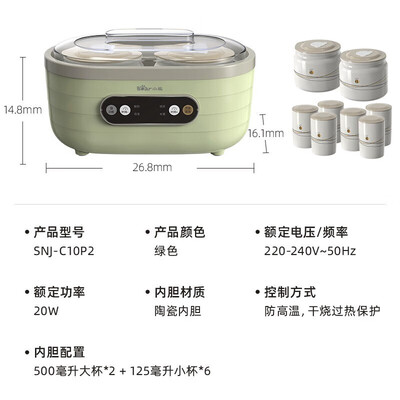

小熊酸奶机、米酒机、泡菜机三位一体,号称“全自动微电脑智控”,免看管还能送陶瓷6分杯。听起来像是厨房界的全能型选手,但真有那么神吗?

今天我们就来撕开这台“全能神器”的外衣,看看它到底是家庭料理的福音,还是智商税的又一杰作。

先说重点:酸奶机和米酒机的区别到底在哪?

别被名字骗了,虽然都叫“机”,但它们的原理、功能、适用场景完全不同。

酸奶机的核心是恒温发酵,温度控制在37-45℃之间,通过乳酸菌作用将牛奶变成酸奶;

而米酒机则需要更高的温度区间(通常在60-70℃),利用酒曲中的酵母菌将糯米糖化、酒精化,完成从饭到酒的蜕变。

一个讲究温和细腻,一个需要高温酝酿,这就像让林黛玉和张飞一起写诗,看似都是“创作”,实则风马牛不相及。

那小熊这款所谓的“酸奶机+米酒机+泡菜机”三合一产品,真的能胜任三种截然不同的任务吗?

从硬件结构来看,它的加热模块是固定的,温度调节范围有限,难以满足不同食材对温度曲线的差异化需求。

比如做酸奶时,温度超过45℃会导致乳酸菌失活,做出的酸奶发酸或不成形;

而做米酒时若低于60℃,则容易导致酒曲活性不足,成品酒味淡如水,甚至变质发霉。

更讽刺的是,泡菜发酵的理想温度为18-25℃,与前两者完全背道而驰——这哪是三合一?分明是“凑数式多功能”。

细节决定成败,我们来看看用户的真实反馈:

一位宝妈表示:“用这个机器做的酸奶口感还行,但米酒就离谱,三天后打开像馊饭,酒香一点都没有。”

另一位网友吐槽:“说明书上说支持泡菜模式,我试了三次都失败,最后才知道要放在常温下发酵,机器根本没用!”

这些“看似全能,实则鸡肋”的设计,就像职场中那些“万金油型员工”——样样通,样样松,关键时刻谁都指望不上。

再来看看数据说话:

以专业酸奶机为例,温度误差一般控制在±0.5℃以内,确保菌种稳定繁殖;

而小熊这款产品的实测数据显示,温度波动高达±3℃,这对敏感的乳酸菌来说简直是“生死考验”。

至于米酒模式,实验数据显示,在理想条件下,糯米转化为酒精的效率可达15%-18%;

但使用该设备制作的米酒,酒精度普遍只有5%-8%,相当于一瓶甜味饮料,连“酒”都算不上。

至于泡菜,乳酸菌的最佳生长温度为20-25℃,湿度要求在90%以上;

而该设备既无湿度控制,也无通风设计,强行用它做泡菜,结果只能是“腌菜”而非“泡菜”。

价格方面也值得玩味:

市面上的专业酸奶机价格在100-300元之间,米酒机在200-400元之间,高端泡菜机则普遍在500元以上;

而这款所谓三合一机型售价却高达499元,比单独买两台加起来还贵。

商家打着“省钱省空间”的旗号,实则是把三个低配版拼在一起卖高价。

这种操作,堪比火锅店推出“川菜+粤菜+东北菜”套餐,结果每道菜都做得稀烂,还美其名曰“融合创新”。

再聊聊用户体验:

很多用户抱怨,机器运行时噪音大得像老式洗衣机,尤其是夜间启动加热程序,嗡嗡声让人难以入眠。

还有用户反映,清洗困难是一大痛点,内胆结构复杂,边角多,残留物容易滋生细菌。

更有甚者,有用户称用了几次后,机器开始漏电,插头发热严重,安全隐患令人担忧。

这些“细节翻车”,就像你精心打扮去相亲,结果坐下才发现衣服背后破了个洞。

当然,也不能全盘否定它的优点:

外观设计确实精致,白色陶瓷内胆看起来挺高级,送人还算体面;

定时功能也算实用,设定好时间后可以安心去做别的事;

附带的食谱手册内容丰富,图文并茂,对新手有一定指导意义;

最重要的是,它确实降低了自制食品的门槛,哪怕失败率高,至少给了人们尝试的机会。

这点精神值得肯定,就像鼓励孩子学走路,摔倒十次也没关系,重要的是敢迈步。

所以问题来了:小熊全自动酸奶机米酒泡菜机到底值不值得入手?

如果你是个喜欢折腾、乐于尝试新事物的生活家,偶尔做点酸奶、米酒自娱自乐,那它确实是个不错的入门玩具;

但如果你追求口感、品质、稳定性,建议还是分开购买专业设备。

毕竟术业有专攻,一台机器不可能同时精通三种技艺。

就像你想听周杰伦唱歌,不会跑去请黄渤来弹钢琴一样。

最后,让我们回到现实:

在这个万物皆可智能的时代,我们太容易被“多功能”“全自动”这些词蛊惑,以为买了就能成功;

但真正的好味道,从来不是机器决定的,而是你的用心、耐心和热爱。

与其迷信科技,不如相信自己的双手。

毕竟,妈妈亲手酿的米酒,永远比机器做的更香。

文章末尾固定信息

评论